Selfie, tel est le nom de ce nouveau genre qui serait emblématique de la photographie smart et connectée. La télévision titre sur « La folie du Selfie » dans des reportages où l’on voit des touristes se prenant en photo avec leur mobile retourné vers eux et derrière la Tour Eiffel. Une canne à selfie a également été inventée pour cadrer plus encore l’arrière plan significatif de ce portrait de soi renouvelé qui occasionne son interdictions dans certains musées et dans divers lieux touristiques là où les bonnes pratiques du selfie sont tolérées. Le genre Selfie en effet un nouveau répertoire d’actions photographiques de plus en plus observable avec même des photographes comme ici Pete Carr captant des selfographes sur le vif à Venise.

Selfie, tel est le nom de ce nouveau genre qui serait emblématique de la photographie smart et connectée. La télévision titre sur « La folie du Selfie » dans des reportages où l’on voit des touristes se prenant en photo avec leur mobile retourné vers eux et derrière la Tour Eiffel. Une canne à selfie a également été inventée pour cadrer plus encore l’arrière plan significatif de ce portrait de soi renouvelé qui occasionne son interdictions dans certains musées et dans divers lieux touristiques là où les bonnes pratiques du selfie sont tolérées. Le genre Selfie en effet un nouveau répertoire d’actions photographiques de plus en plus observable avec même des photographes comme ici Pete Carr captant des selfographes sur le vif à Venise.

Le processus de consécration du genre « Selfie » et notamment son entrée dans l’Oxford English Dictionnary ont été suffisamment bien décrits ici et là. En parcourant la prose du web, on a parfois l’impression que ce terme vient requalifier des usages anciens d’autoportraits numériques par webcam ou mobile que l’on rencontraient notamment dans les profile pictures (#PP) des sites de réseaux sociaux. Le nominalisme trouverait ici un terrain d’exemplification en nommant une expérience déjà là avec des variantes infinies sur le terme tels ces « Usies » pour désigner le selfie de groupe ou encore des Healthies en rapport avec les portraits de soi en sportifs acharnés.

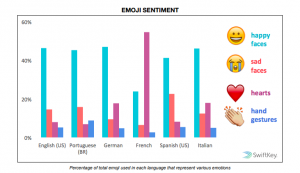

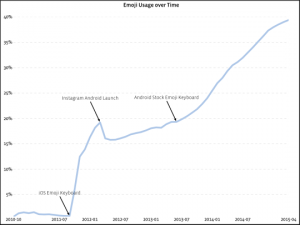

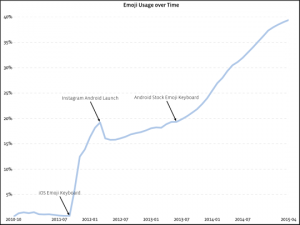

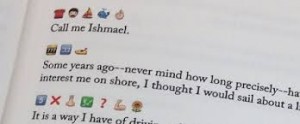

Mais cette querelle d’usages anciens et des nouveaux genres n’est pas le propos de ce billet. Il s’agit ici de ne pas faire prendre les Selfies pour les profile pictures comme certains le prétendent en surfant sur le buzzword de l’année et redécouvrant que le Soi digital est par définition un signe et que les échanges interpersonnels passent désormais par l’image et les applications mobiles plus que par les SMS qui connaissent leur première baisse depuis 30 ans. Cette vidéo humoristique figure le futur iconisée de la conversation par le recours aux emoji -emoticons visuels mais dès à présent certains parlent de « génération selfie » avec plus de la moitié des jeunes nés entre 1980 et 2000 ont partagé ce genre de photos mobile.

Nous voudrions plutôt mettre en avant l’hypothèse que le Selfie comme genre est la promesse d’un nouvel ordonnancement esthétique dans les pratiques photographiques mobiles foisonnantes jusqu’alors de créativité ordinaire. Le Selfie s’autonomise de différentes traditions d’usage comme la présentation de soi avec les profile pictures ou l’autoportait pictural et socialise la conversation iconisée que des propositions comme FaceTime ont initié. De même que les applications ont pu spécifier, au plan économique, un contenu mobile en 2007, le Selfie permet, depuis 2013, de délimiter un genre propre au smartphone au plan culturel. Bref, nous soutenons l’idée que le Selfie tend vers l’art quand la photographie mobile dérivait vers l’usage créatif.

La photographie mobile : en deçà du Selfie, l’art de se connecter à soi-même

« Existe t’il un Art Mobile ? » est l’une des questions soulevées dans l’ouvrage « Téléphone Mobile et Création« , à paraître le 19 février2014 aux éditions Armand Colin, sous la direction de Laurence Allard, Roger Odin et Laurent Creton. Les différents auteur-es- répondent en montrant que les pratiques mobiles, du texto à la photo, de la géolocalisation à la playlist, du Sahel à la Suisse en passant par l’Afrique du Sud, relèvent jusqu’alors d’une créativité ordinaire plus que d’un Art mobile stabilisé. Et cet âge d’or de la créativité mobile se présente jusqu’à présent sur un jour désordonné car tel est le propre de la créativité comme le suggère l’économiste Thomas Paris dans sa conclusion.

Dans cet ouvrage, je plaide le fait que le téléphone mobile représente une technologie de communication à d’autres mais aussi pour soi, qui nous connecte à nous-mêmes, sans pour autant réduire tout l’éventail des pratiques photographiques automédiales au seul genre Selfie. Permettant de développer un double agir communicationnel entre émotion et expression – comme dans le rapport entre musique et danse -, la photographie mobile est usitée comme média de la « voix intérieure », ouvrant ainsi, aux côtés de la « voix lointaine », un nouveau paradigme d’innovation dans l’histoire des télécoms. Le caméraphone, en plus d’un appareil photographique embarqué dans un mobile, devient également une technologie de communication entre soi-même et quelques autres, une « technologie de la stylistique de l’existence » (Michel Foucault). Comme nous le développions dans un billet précédent, la photographie mobile est pratiquée sous le mode psychique « je vois, j’envoie », 8 fois par jour en moyenne et prend la forme d’une textualité hybride faite d’images, d’images de textes ou de captures d’écrans mais aussi de graphies diverses. Et parmi ces images-textes exprimant un sentiment et le communiquant à d’autres via des applications comme Snapchat, on a pu compter les photos de soi prises par/de soi-même, les dits « Selfies. »

Il reste donc à comprendre comment au moment où le mobile nous connecte à nous-mêmes, les médias ne voient de ce nouveau média de la voix intérieure que le seul Selfie.

Des arts de faire photographique à l’état sauvage ?

Jusqu’alors, les arts de faire photographique des usagers du mobile sont demeurés, dans une certaine mesure, à l’état sauvage. Ce caractère désordonné se manifeste dans des pratiques fonctionnelles du caméraphone. Dans cette visée pragmatique, la textualité mobile est pourtant très inventive mixant image et textes comme par exemple ces photos de listes, d’étiquettes, de papiers d’identité, de règles de jeu etc

Les espaces de publication de la photographie mobile sont également très diversifiés, du MMS à Twippic ant par Snapchat ou Instagram, ainsi que ses registres et temporalités de publication, de la photo que l’on n’enregistre même pas au partage sur son compte Facebook en passant par une photo que l’on garde pour soi, valeur ultime à l’âge de la « publitude. »

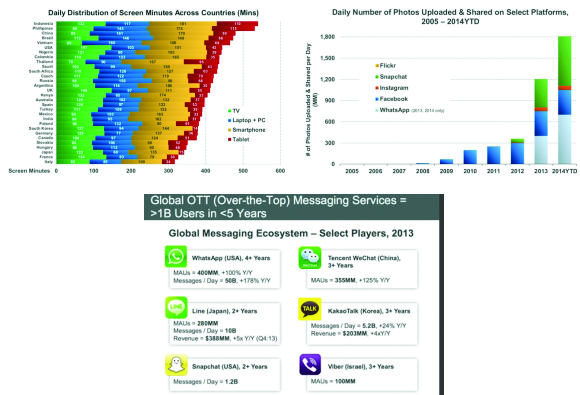

La photographie mobile est également usitée dans une fonction conversationnelle, c’est pourquoi sa valeur sociale réside dans son partage comme également nous l’indiquions dans cet article. Selon un sondage TNS Sofres de juin 2014, 51% des personnes interrogées partagent leurs photos sur internet. Selon le rapport annuel de Mary Meeker « 2014 Internet Trends » paru en juin 2014, 1.8 milliard de photographies sont partagées chaque jour dans le monde soit la multiplication par 5 en deux ans de ces pratiques corrélées elles-mêmes à la montée des applications de messagerie mobile. Mais cette visée communicationnelle n’épuise pas tous les modes d’existence de la photographie mobile.

Ce caractère foisonnant, désordonné – spontanéiste diraient certains – de la photo mobile amène ainsi à observer au petit matin dans le métro parisien un type de Selfie pas même enregistré comme l’invente cette jeune femme qui se maquille en utilisant le mode autoportrait de son appareil photo mobile. On peut également rencontrer des usages « no MMS » de Snapchat par ce groupe de lycéens dans un mall de Montpellier partis à la recherche d’un cadeau et qui envoient les photos d’objets et de vêtements à l’autre partie de la bande. Pourquoi Snapchat ? « Pour ne pas avoir de photos dans ce style stockées inutilement sur son téléphone » m’expliquent t’ils. Il y a encore ces enfants qui demandent aux parents de photographier le défilé du 14 juillet, déléguant ainsi leur regard au téléphone mobile, faute de pouvoir se hisser à la bon hauteur dans la foule. Comme le schématise cette illustration extraite de l’ouvrage de Nicolas Nova et alli, Curious Rituals: Gestural Interactions in the Digital Everyday (Near Future Laboratory Press, Genève, 2012).

Ces hacks d’usage métamorphosant le caméraphone en miroir de poche, en photocopieuse sous la main ou en périscope high tech, relèvent des pratiques ordinaires de la photographie mobile par le détournement du matériel, et semblent loin du Selfie.

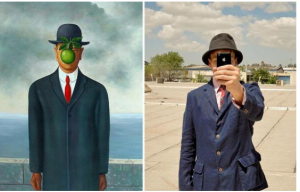

Le Selfie, anoblissement d’une pratique triviale ou l’expressivisme people

Mais voilà, le Selfie est venu mettre un peu d’ordre et d’esthétique dans les pratiques triviales de la photographie mobile, lui faisant acquérir ainsi ses lettres de noblesses et la réinscrivant dans l’histoire de la culture visuelle, aussi populaire soit-elle. Comme l’exprime cette relecture de l’art d’Instagram suivant les travaux de John Berger « Ways of seeing« , tous les genres picturaux traditionnels s’y rencontrent : #foodporn est une nature morte, les #selfies des autoportraits, les photos de vacances renvoient à la peinture paysagère sans compter les nus que cette mini-galerie d’art portable offre en plus des nombreux clichés de ce genre sur Snapchat.

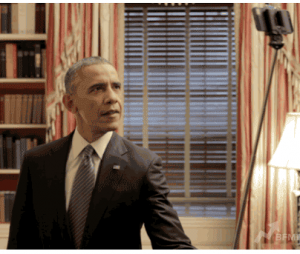

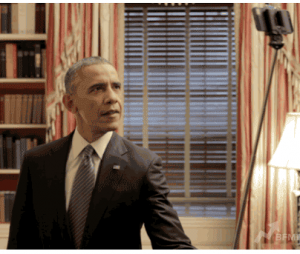

Ce n’est pas hasard si ce sont les personnalités et les politiques qui ont été les maîtres d’oeuvre de cet anoblissement. Dans le contexte de l’individualisme expressif où l’aura d’un people est désormais étalonnée sur son caractère médiatiquement authentique, il s’agit de surjouer « le touriste du quotidien » (André Gunthert) et de montrer que l’on sait faire ses photos « à la main ». Aux flash des paparazzi, le people à l’ère du mobile préfère les défauts de cadrage supposés des mobinautes ordinaires, tronquant les corps ou les visages pour mieux mettre en scène la relation indexicale entre le Selfie et son modèle. Le Selfie est ainsi un format d’authentification du people comme homme ou femme usager du mobile comme 6 milliards d’humains.Et parmi les gens d’image consécrateurs, le cinéaste Jean-Luc Godard pris en train de « seflier » sa sélection pour le festival de Cannes 2014. Ces pratiques donnant à des articles chagrins et nostalgiques sur la « maladie du Selfie » trivialisant le Festival de Cannes. Ce genre est également décliné dans la communication politique de Barack Obama avec un jeu sur l’un des codes du seflie comme photo « prise à la main » que prolonge la canne à selfie (selfie stick). Le photographe Martin Parr a mis en abyme la pratique de la photomobile par selfie stick dans une série postée sur son blog.

obama selfie stick

Le Selfie, l’art mobile par excellence et sa médiation

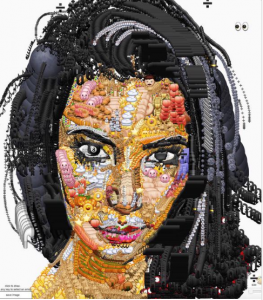

Un autre groupe d’acteurs clés de la consécration culturelle du Selfie est constitué par les artistes à la recherche d’un art du mobile. Le Selfie s’inscrivant dans la tradition de l’autoportrait constitue un terrain d’exercice artistique tout trouvé. Parmi les artistes de la photographie mobile, citons la talentueuse Eloïse Capet, présidente du Mobile Art Group of Paris. Il s’agit pour ce groupe de proposer des pratiques artistiques de la photographie mobiles : « Les images prises avec des smartphones, travaillées avec des applications et publiées sur le web social composent des objets photographiques d’un genre nouveau. Elles renouvellent en profondeur les pratiques photographiques, favorisant ainsi l’émergence d’une avant-garde d’artistes mobiles« . Dans un court entretien réalisé avec elle le mercredi 8 décembre 2014, Eloïse Capet affirme qu’elle cherche bien « à délimiter un photographique mobile comme un art » en partant des pratiques ordinaires, de la créativité amateur et en travaillant sur la base d’applications, « son regard et sa gestuelle » comme un artiste le ferait avec un autre moyen d’expression (pinceaux…). En cela, elle se situe dans la quête d’une pratique artistique de la photographie mobile, quête qui n’est pas toujours vue d’un bon oeil par les professionnels alors même qu’elle n’est pas concurrente : « Nous demandons simplement que soit reconnue une créativité nouvelle, spécifique aux smartphones, en train d’émerger avec des expositions dans des Galeries d’Art » comme l’exprime Eloïse Capet, elle-même exposée à Paris.

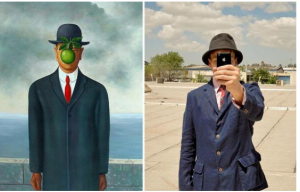

Les praticiens de la médiation digitale réunis notamment autour du réseau Muzeonum se sont également intéressés à la place de la photographie mobile dans leur recherche des formats de participation renouvelés des publics (au musée mais aussi online) tels Sébastien Magro, Yannick Vernet, Gonzague Gauthier et Omer Pesquer. Dans le cadre du colloque « Mobile, Education, Médiation » des 5-6 décembre 2013, organisé par le groupe de recherche « Mobile Création » de l’IRCAV-Paris 3, ils ont par exemple mis en avant le rôle des publics participatifs à travers ces Selfies à la mode Frida Khalo épinglés par Omer Pesquer (aka @_omr) à l’occasion de l’exposition au Centre Pompidou. Une action Selfie au musée est ainsi proposée par les professionnels des musées. En mars 2015, à l’occasion de la MuseumWeek sur Twitter, une journée #poseMW est proposée embrassant parmi les mises en scène de soi au musée, le genre selfie. On peut également citer le hashtag très riche à cet égard. Le Selfie apparait dans le champ de la médiation digitale comme un support assez idéal pour inviter des publics à s’approprier une tradition picturale séculaire comme l’autoportrait et à jouer à voir avec et comme les peintres exposés. Le Selfie au musée des visiteurs devant leurs toiles préférées, en tant qu’image partagée sur les réseaux sociaux mobiles comme Instagram, aménage une connexion de l’espace muséal à d’autres scènes et permet de lier publics et non-publics à travers une photo comme un clin d’oeil faite à soi-même et à d’autres. Le Selfie au musée incrustant le visiteur dans l’histoire de l’autoportrait, mettant en scène un tête avec les toiles – « La Joconde et Moi » – n’est pas pas réductible à un geste narcissique, dans lequel ce genre mobile pourrait être renfermé. En se figurant aux côtés du modèle dans un Selfie, comme on peut l’observer couramment dans les salles d’exposition, le visiteur du musée s’immerge en quelque sorte dans l’oeuvre. « Our objects inspire selfies. We have succeeded in being relevant which yes is important. We serve the public and the public likes to take selfies. I still don’t see what’s so wrong with that » écrit ainsi Mairin Kerr spécialiste de l’éducation et des musées dans un billet intitulé « The Value of Museum Selfies »

Les praticiens de la médiation digitale réunis notamment autour du réseau Muzeonum se sont également intéressés à la place de la photographie mobile dans leur recherche des formats de participation renouvelés des publics (au musée mais aussi online) tels Sébastien Magro, Yannick Vernet, Gonzague Gauthier et Omer Pesquer. Dans le cadre du colloque « Mobile, Education, Médiation » des 5-6 décembre 2013, organisé par le groupe de recherche « Mobile Création » de l’IRCAV-Paris 3, ils ont par exemple mis en avant le rôle des publics participatifs à travers ces Selfies à la mode Frida Khalo épinglés par Omer Pesquer (aka @_omr) à l’occasion de l’exposition au Centre Pompidou. Une action Selfie au musée est ainsi proposée par les professionnels des musées. En mars 2015, à l’occasion de la MuseumWeek sur Twitter, une journée #poseMW est proposée embrassant parmi les mises en scène de soi au musée, le genre selfie. On peut également citer le hashtag très riche à cet égard. Le Selfie apparait dans le champ de la médiation digitale comme un support assez idéal pour inviter des publics à s’approprier une tradition picturale séculaire comme l’autoportrait et à jouer à voir avec et comme les peintres exposés. Le Selfie au musée des visiteurs devant leurs toiles préférées, en tant qu’image partagée sur les réseaux sociaux mobiles comme Instagram, aménage une connexion de l’espace muséal à d’autres scènes et permet de lier publics et non-publics à travers une photo comme un clin d’oeil faite à soi-même et à d’autres. Le Selfie au musée incrustant le visiteur dans l’histoire de l’autoportrait, mettant en scène un tête avec les toiles – « La Joconde et Moi » – n’est pas pas réductible à un geste narcissique, dans lequel ce genre mobile pourrait être renfermé. En se figurant aux côtés du modèle dans un Selfie, comme on peut l’observer couramment dans les salles d’exposition, le visiteur du musée s’immerge en quelque sorte dans l’oeuvre. « Our objects inspire selfies. We have succeeded in being relevant which yes is important. We serve the public and the public likes to take selfies. I still don’t see what’s so wrong with that » écrit ainsi Mairin Kerr spécialiste de l’éducation et des musées dans un billet intitulé « The Value of Museum Selfies »

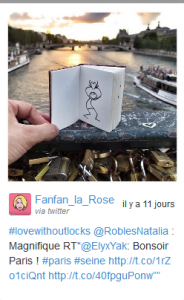

Le Selfie apparaît ainsi comme un bon outil dans la panoplie transmédiatique de la médiation numérique et mobile. Des appels opportuns à la prise de Seflie sont lancés par les institutions culturelles ou les villes auprès des publics ou des touristes comme le #selfouille à l’occasion des Journées Nationales de l’Archéologie en juin 2014 ou pour l’anniversaire des 70 ans de la Libération de Paris avec le hashtag #Wearefreemerci. La ville de Paris encourage les touristes amoureux à poster des seflies au dépend des cadenas d’amour lestant les ponts de Paris comme la Passerelle des Arts sur une page dédiée #lovewithoutlocks.

A noter que la pratique photographique mobile selfiesque dans les musées est désormais reconnue en France dans une « Charte des bonnes pratiques photographiques » – intégrant l’interdiction de la seflie stick – dans les établissements patrimoniaux après notamment des interdictions déjouées par des spectateurs célèbres lors de Monumenta 2014 ou encore au Festival de Cannes 2015 et surtout les actions répétées du collectif OrsayCommons.

Mises en exposition du selfie (genres, publics, espaces)

Du seflie au musée mis en avant par certains établissements pour valoriser le rôle créatif de leurs publics à l’exposition en galerie les réinscrivant dans l’histoire de l’autoportrait picturale et photographique, c’est le trajet que les invités de la rencontre de « Mises en exposition du seflie (genres, publics, espaces) » organisée par le groupe « Mobile et Création » (IRCAV-Paris 3) ont déplié en juin 2015 à l’occasion d’une exposition « Avatars » dans la galerie Mobile Caméra Club. Pour contrer une lecture de type « retour à l’ordre esthétique » de cette transmutation du « seflie » en « autoportrait mobile » que semble ratifier ce titre de Rue 89 « Plus de seflies, Dieu merci des autoportraits« , il nous a semblé intéressant de montrer comment les musées s’ouvrent à cette pratique créative populaire, ce genre vernaculaire de la photographie mobile et comment les artistes mobile réinventent l’art de l’autoportrait. Cette rencontre réunissant Nadine Benichou et Stéphanie Dupont de la Galerie Mobile Caméra Club, Vanessa Vox et Yannick Brice artistes mobiles et Omer Pesquer consultant médiation muséale a notamment mis en avant combien le genre « seflie » s’était stabilisé dans les usages ordinaires de la photographie et pouvait devenir un support, un terrain d’exercice pour des créations dont la palette est désormais constituée d’applications pour smartphones et tablettes et qui supposent souvent deux temps entre la prise de vue et le traitement avec des outils hybrides associant aussi des appareils argentiques. Les terminaux mobiles y sont convoqués à trois titres soit comme source de la prise de vue, comme studio de postproduction et comme scène d’auto exposition en quête de reconnaissance. Les échanges avec les développeurs sont courants et donnent lieu à des applications parfois « sur mesure » pour ces artistes mobiles béta testeurs. Ce type de création donne lieu à des selfies transfigurés dont en effet le propos expressif de « portrait de soi dans le monde » s’estompe. Cette dimension expressive étant par ailleurs valorisée par certains musées qui exposent sur les réseaux sociaux le résultat de l’activité selfiesque de leurs publics proposés par les médiateurs et des artistes invités.

L’effet genre du Selfie : un nouveau répertoire d’actions photographiques agentives, une esthétique localisable (« je suis là »/ » j’étais là avec »).

A ce stade de reconnaissance, le Selfie ne peut plus être plus avant confondu avec l’esthétique expressiviste des profile pictures mais les enquêtes à venir doivent porter sur « l’effet genre » du Selfie, c’est à dire sur la façon dont il va désormais inspirer un répertoire d’actions photographiques aux usagers du mobile. Un genre qui aura été spécifié par les artistes du mobile ou les praticiens de la médiation digitale mais qui sera pratiqué par tout à chacun. Le Selfie comme genre consacré ne peut plus tout à faire se confondre avec les pratiques d’autoportraits numériques, les profile pictures. Désormais, on pose « en mode Selfie » quand autrefois on prenait une photo mobile qui ne ressemblait qu’à elle-même voire à rien dans le désordre créatif du premier âge de la photographie mobile.

Le Selfie demeure donc une pratique démocratique mais est devenu un genre en tant que tel avec ses codes esthétiques (cadrage indiciel…), ses contenus thématiques (« moi »/ »moi et »), ses clés d »interprétation (hashtags…) et ses scènes de publicisation (applications mobiles, réseaux sociaux…). Le caractère indexical du Selfie comme photographie prise à la main par un sujet présent au monde prolonge également l’ontologie communicationnel du téléphone mobile de la « voix lontaine » résumée par la phrase liminaire des premiers appels par portable, le fameux « T’es où ? » pointé par Maurizio Ferraris. « Bonjour, je suis là » semble répondre aujourd’hui le Selfie dans un contexte d’usages de la conversation iconisée. Montrer où l’on est, avec qui, ce qui s’y passe…tels sont les messages exprimés par un Selfie au delà d’un simple autoportrait narcissique.

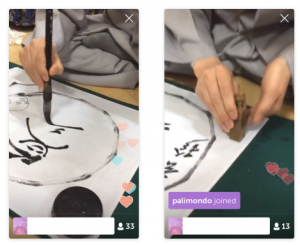

On peut désormais commencer à voir circuler des collections de Selfies qui vont performer la créativité sur les codes du genre. Ainsi les pratiques de cette jeune new yorkaise avec l’application Snapchat et ses fonctions de retouche.

En plus des oeuvres de cette jeune fille, il existe toute une galerie de selfie pris avec l’application Snapchat de SnapArt qui viennent illustrer la créativité langagière auxquelles donnent lieu les appropriations culturelles et artistiques des applications mobiles comme nous l’évoquons également dans l’étude des usages des emojis dans la conversation créative.

Sur 9Chan, qui fait office de base de données d’images prêtes à partager, certains vont redessiner des selfies. Des jeux visuels autour du genre « Selfie » s’organisent jouant avec d’autres effets de déformations faciales caractéristiques comme ici avec des essais de selfies panoramiques.

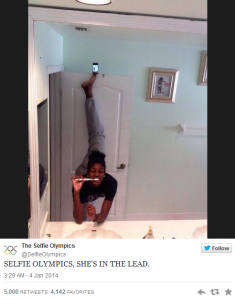

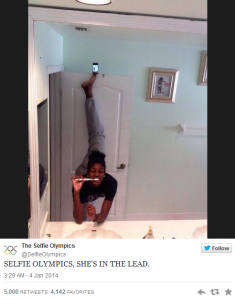

D’autres pratiquent les prises de vue suivant des postures improbables dans cette série de de Selfies Olympics, petite battle ludique sur Twitter et Instagram. La performance de l’acte selfiesque est ici plus dans la gestuelle de prise de vue que dans ce qui est pris en vue. Ce n’est donc pas tant le référent ou le modèle qui est ici au premier plan que l’acte photographique comme geste.

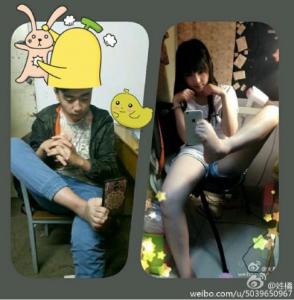

Il existe ainsi un niveau « expert » en performance selfiesque consistant en un « no-hand selfie » sur le réseau social Sina et donc le plus souvent supposant de tenir le smartphone avec ses pieds, pratique à ne pas confondre avec le #selfeet.

Cette dimension encoporée du Selfie est co-extensive des pratiques expressives mobiles caractérisées par leur agentivité, cette capacité à agir sur soi et le monde. Ce rapport techno-somatique au mobile expliquant en grande partie les questionnements autour de l’addiction numérique. Cette pathologisation a cependant son envers curatif par l’usage médical des selfies de patients pour la détection de maladies .

GoPro, Google Glass, Drones, Capto-photographie : les nouveaux engins mobiles de la vie filmée connectée

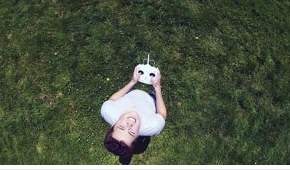

On notera ici qu’entre la hauteur de prise de vue non humaine du drone pouvant planer à plus de 200mètres en moyenne, le point de vue extrêmement subjectif des caméras type GoPro comme dans ce film tourné accidentellement par un singe, le Selfie « olympique » participe de ces cadrages contemporains dont l’échelle n’aura jamais été aussi étendue. Depuis le point de vue subjectif héroïque que promet la caméra GoPro et son cadrage panoramique au point de vue non-humain surplombant qu’impose le drone, les nouveaux engins de prises de vue mobiles renouvellent l’histoire de la « caméra déchainée » expérimentée dans le cinéma expressionniste à travers ces formes visuelles contemporaines de la vie privée connectée mises en partage sur les réseaux socio-numériques.

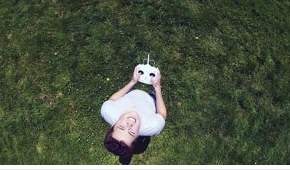

La culture visuelle digitale modelée dans le mix des formats techniques et des traditions de genre intègre désormais le selfie dans des applications hydrides associant le cadrage 360 de la GoPro et le Gif animé. Et le cadrage indiciel typique du selfie peut encore inspirer un type de cadrage « dronociel » à travers ce sous-genre baptisé « dronies » par certains. Le genre Selfie inspire également une convergence technologique entre les wearable device et le drone. Le bracelet se transforme en drone qui va pouvoir photographier dans une situation extrême et/ou solitaire (escalade…). Une capto-photographie se déploie ainsi aujourd’hui dans des accessoires portables d’images partageables tendant à faire de la vie une captation vidéo en temps réel dans le cadre d’une vie sociale de plus en plus médiée par les écrans.

Du Selfie en politique : transgressions et mobilisations

Le Selfie en politique a déjà connu une transgression avec l’épisode survenu lors de l’enterrement de Nelson Mandela. Les gros titres des journaux ont pointé le caractère irrespectueux de cette séance de distraction entre le président des USA, Barack Obama, le premier ministre anglais David Cameron et la première ministre danoise Helle Thorning Schmidt. Le Selfie en question n’aurait toujours pas été publié mais son making off a été capté par un photograghe de l’AFP qui regrette ce buzz manifestant « les limites d’une communication trop contrôlée pour les hommes et femmes politiques. »

C’est ce caractère fondamentalement transgressif du selfie comme portrait de soi dans le monde avec et pour d’autres dans lequel l’arrière-plan est tout autant porteur de sens – loin d’un simple cliché narcissique – qui est au centre de la polémique d’une campagne lancée pour le Holocaust Remenbrance Day 2014 invitant les plus jeunes à se photographier avec un proche survivant de la Shoah. Cet usage mémoriel du selfie est salué par certains comme un renouvellement des formats des cérémonies de commémoration en s’adossant sur les pratiques mobiles des plus jeunes générations mais contesté par d’autres qui suggère de ne pas seulement poster une photo avec les survivants de l’Holocauste mais surtout de dialoguer avec eux. Autre terrain de transgression, le pèlerinage à la Mecque qui inspire des pèlerins postant sur leur compte de réseaux sociaux des selfies inattendus au gram dam des autorités religieuses. La voix intérieure de la spiritualité trouve dans cet usage de la photographie mobile comme médium de l’intériorité une expression iconique qui peut sembler à la fois compréhensible dans la logique des usages et inappropriée au plan théologique.

Autre exemple de transgression dans le monde de la représentation politico-médiatique, le selfie des journalistes politiques s’offrant un « moment de légèreté » assumé dans le protocole bien ordonnancé des visites d’Etat » en retournant l’image vers eux-mêmes tandis que les « grands » de ce monde passent en arrière-plan. Le selfie impose son nouvel ordre esthétique en bousculant les canons officiels des cadrages politiques et intronisant au premier plan les « poseurs » de questions.

L’inversion de la hiérarchie visuelle entre l’avant et l’arrière champ mettant au premier l’auteur du selfie et au second plan la personnalité qui va donner une valeur symbolique à la photographie est également observable dans cette série mettant en scène la famille royale d’Angleterre transfigurée à l’état de passants ordinaires.

L’inversion de la hiérarchie visuelle entre l’avant et l’arrière champ mettant au premier l’auteur du selfie et au second plan la personnalité qui va donner une valeur symbolique à la photographie est également observable dans cette série mettant en scène la famille royale d’Angleterre transfigurée à l’état de passants ordinaires.

L’esthétique du selfie est moins à analyser sous la seule problématique de la photographie mobile connectée que de l’accès à la représentation de tout à chacun par le biais d’un appareil de prise de vue individuant, du côté des journalistes comme des hommes politiques à l’instar de ces selfies de remaniement ministériel. La chambre parlementaire française s’expose également à travers ce « selfie de victoire » lors du vote de la loi interdisant le mais OGM en mai 2014. Ce seflie à deux de parlementaires est d’ailleurs commenté non pas sur le fond de la loi mais sur le canon du cadrage indiciel « pas trop près les Selfies André, pas trop près ! 😉 »

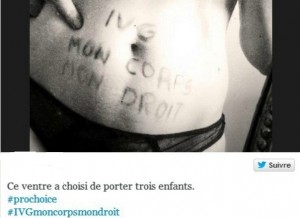

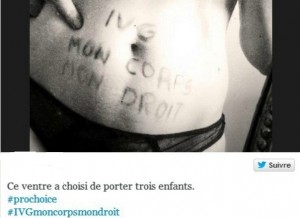

Des mobilisation par le Selfie émergent comme cette action placée sous le hashtag #IVGmoncorpsmondroit, s’inscrivant à la fois dans l’histoire digitale des protestations par image –« We are the 99 percent » du mouvement Occupy Wall Street – et dans des usages plus politisés naissants du Selfie comme un genre en soi. Des campagnes contre le cancer #nohairselfie vont également se baser sur ce genre vernaculaire avec des portraits de malade sous traitement afin de mobiliser pour des dons en faveur de la recherche médicale. Des #breflies (« selfies »+ »breastfeeding ») sont également imaginées par des mères pro-allaitement maternel censurées par Facebook.

La politique de la visibilité, qui est l’un des principes des mobilisations que les dites « révolutions arabes » de janvier-février 2011 que nous avons pointé dans un article de ce blog centré sur le rôle du mobile, s’actualise également au travers du genre « Selfie » avec ces jeunes iraniennes posant sans voile dans des portraits de groupe postés sur les sites de réseaux sociaux mobiles. En Tunisie, des protestations s’exercent via des #SelfiePoubella pour moquer la manie du Selfie de la ministre chargée du tourisme. A l’instar d’une technologie de communication devenue globale, le selfie devient un genre universel pouvant accueillir des luttes locales. La réception transnationale d’une mobilisation au caractère localisé se trouve aménagée à travers l’universalité des codes selfiesques comme ici avec cette campagne birmane contre la haine inter-religieuse en Birmanie appelant à poser toutes religions confondues et à partager cette représentation apaisée de la nation.

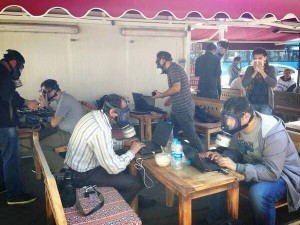

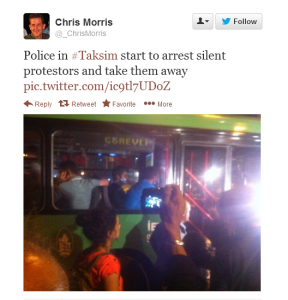

Dans la perspective des usages d’internet comme database de répertoires d’action protestataires, le « Selfie des oscars 2014 » est devenu un pattern de représentation des mobilisations en Turquie animées par des smart citizens qui s’inscrivent dans les jeux de langage visuels du web. Le selfie protestataire, de la rue à l’isoloir, constitue un élément de la politique de la visibilité des mobilisations connectées.

Un sous-genre « selfie de manifestation » semble émerger comme c’est le cas en France lors de la manifestation interdite du 19 juillet en soutien aux habitants de la ville de Gaza qui fait écho à un autre pris à Istanbul en mars 2014 lors de nouvelles protestations contre le premier ministre. Le seflie comme genre en soi apparait ainsi comme une toile de fond universel permettant d’exprimer localement et individuellement une contestation politique.

Un sous-genre « selfie de manifestation » semble émerger comme c’est le cas en France lors de la manifestation interdite du 19 juillet en soutien aux habitants de la ville de Gaza qui fait écho à un autre pris à Istanbul en mars 2014 lors de nouvelles protestations contre le premier ministre. Le seflie comme genre en soi apparait ainsi comme une toile de fond universel permettant d’exprimer localement et individuellement une contestation politique.

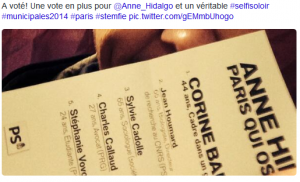

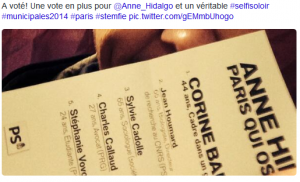

Autre exemple de pratiques du seflie dans un contexte politique, le hasthag #selfisoloir qui met en scène les coming out électoraux lors de l’élection municipale en France de mars 2014. Là encore, l’hypothèse que le genre selfie ouvre un répertoire d’actions photographiques sur la base d’usages préexistants proliférants se trouve validée. Durant la campagne présidentielle 2012, nous avions observé que le tabou du vote n’était pas levé systématiquement par les interactions sur les réseaux sociaux, ce qui donnait sens aux coming out électoraux des jours j d’élections notamment au travers de photographies des bulletins de vote. Le sous-genre « selfie dans l’isoloir », qui présente – en raison du secret qui règle le vote en France – un caractère de légalité discutée, vient à la fois s’inscrire dans cette logique de dévoilement revendiqué de son intimité politique et permettre de circonscrire un espace de publicisation de ce coming out électoral, espace au croisement de différents sites de réseaux sociaux convergent vers un même canal sémantique #selfisoloir. Cette effraction intentionnel du secret de l’isoloir peut constituer un outil civique et un support de mobilisation électorale expressif engageant à aller voter avant tout et pour telle ou tel candidat ensuite pour faire barrage à l’extrême droite.

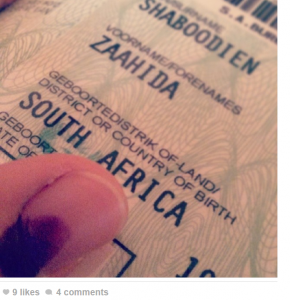

En Afrique du Sud, lors des élections nationales et régionales d’août 2014, les selfies ont été interdits dans les isoloirs mais le « corps électoral » a été exposée de façon détournée et rusée par certains électeurs.

Et si le genre Selfie peut offrir à présent un répertoire de prise de vue encadré, ce retour à un certain ordre esthétique pourrait lui-même donner lieu à de nouveaux autres détournements.

Détournements et retournements du Selfie

Comme par exemple le parodique genre Felfie imaginé par des agriculteurs/trices anglais associant de façon ludique les mots « selfie » et « farmer » pour se se relier à d’autres mondes, sortir de l’isolement les fermiers/fermières et se faire mieux connaître. Un compte Twitter des Felfies du Salon de l’Agriculture 2014 a été ainsi créé exposant ainsi les hommes politiques de différentes « écuries. »

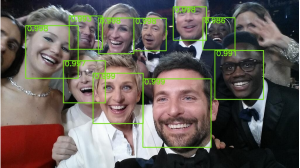

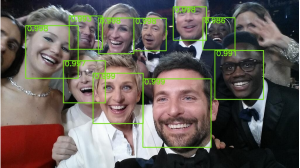

Ou encore ces parodies du selfie le plus retweeté – à 2 millions – pris lors de la soirée des Oscars 2014 illustrant la modalité discursive de second degré par défaut d’Internet, machine à remixer et à détourner tout discours notamment ce qui était aussi une publicité pour un célèbre fabricant de smartphone et de tablette, et qui inspire les protestataires turques comme signalés plus haut.

#selfiecharlie : un visage pour le droit à la représentation

Après l’assassinat des dessinateurs journalistes, des policiers et d’un agent d’entretien dans les locaux et aux abords du journal Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, après la marche républicaine du 11 janvier rassemblant plus de 3 millions de manifestants en France, le « numéro des survivants » comme est appelé le Charlie Hebdo n°1178 sorti le 14 janvier a donné lieu à une ruée dans les kiosques et marchands de journaux. Deux hashtags #selfiecharlie et #jaimoncharlie sont utilisés par ceux qui posent avec leur exemplaire devenu si précieux. Ces deux hashatgs forment une chaîne symbolique avec #jesuischarlie revendiqué 3,5 millions de fois au vendredi 9 janvier, l’un des « records » de tweets si l’on peut s’exprimer encore ainsi dans ce contexte. S’en s’affiliant à ces « canaux sémantiques » sur les sites de réseaux sociaux, il s’agit de communier à la fois comme un tout collectif et en tant qu’individu libre de penser et de s’exprimer. Les #jesuischarlie en viennent à former une figure commune symbolique, un #nousommescharlie. Plus spécifiquement, le #sefliecharlie expose le visage, souvent des jeunes filles et garçons sur instagram, de ce #jesuischarlie. L’inscription dans la genre selfie, ce portrait de soi dans le mode, vient en quelque sorte parachever une mobilisation pour le droit à la représentation, à la figuration, à l’expression de toutes les idées.

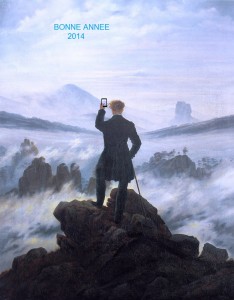

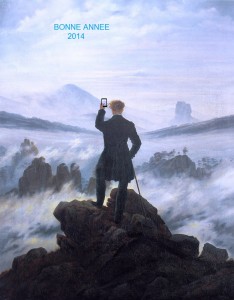

Pour conclure, en écho à la proposition de la Nasa de composer un selfie global, tel un portrait vivant de la Terre ou ce selfie de la comète Rosetta, un autre détournement possible est encore de retourner l’appareil vers le monde pour mieux se connecter à soi-même comme le figure le remix mobile de ce célèbre portrait de Caspar David Friedrich. D’autant que le selfie serait un très terrain d’exercice des algorithmistes de la reconnaissance faciale…

PS : pour poursuivre la réflexion cf l’entretien « Le selfie est un portrait de soi dans le monde » dans Libération/Ecrans par Erwan Cario et Camille Gévaudan que je remercie très sincèrement!

Dans le cadre de ce blog de recherche portant sur la culture mobile, il importe de rendre compte de l’émergence d’une scène créative depuis les usages des terminaux mobiles, de leurs fonctionnalités (textos, photos, vidéos, emojis) et de leurs services (applications, plate-formes etc.)

Dans le cadre de ce blog de recherche portant sur la culture mobile, il importe de rendre compte de l’émergence d’une scène créative depuis les usages des terminaux mobiles, de leurs fonctionnalités (textos, photos, vidéos, emojis) et de leurs services (applications, plate-formes etc.)